実施報告:北大道新アカデミー2024後期総合コース

動物と人間社会~科学・歴史・文化から問い直す~

動物は身近で魅力的な存在です。人類はその動物から影響を受け、そして甚大な影響を与えて、文化と科学技術を発展させてきました。しかし現在、野生動物による被害や動物福祉など、その一方的な関係を問い直さなければならない時代となっています。このような問題には「理系」「文系」という枠組みを超えて向き合っていく必要があります。 北大道新アカデミーは、総合大学である北大の強みをいかして、2024年度後期から新たに「総合コース」を開講しました。

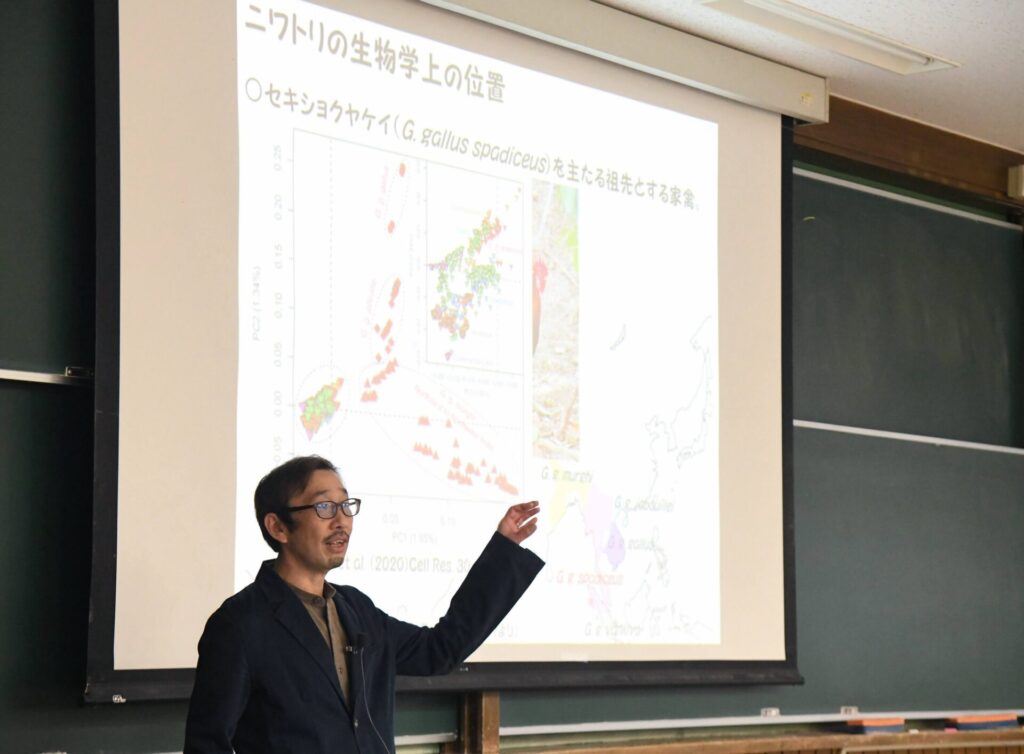

第8回「遺骨の骨から語る世界最古の家禽」2024.11.16(土)

江田真毅教授(総合博物館)

これまで総合コースでは、野生動物やペットを扱ってきました。最終回はニワトリやガチョウといった家禽から、動物と人間社会の関係を見つめなおします。講師は江田真毅教授。遺跡から出土する鳥類の骨を研究する、考古鳥類学を専門としています。

江田教授は「ニワトリは1万年前に中国でセキショクヤケイから家畜化された」とする先行研究に疑義を呈し、新石器時代の遺跡から出土した200点以上の鳥の骨資料を詳細に再検討しました。その結果、ニワトリの可能性がある骨は3点しかなく、その時代ももっと新しいものでした。そして、3200年前にタイで家禽化されはじめたという説が現時点では有力だと説明しました。

また、江田教授は7000年前の中国・田螺山遺跡で新たな発見をしました。東アジアのガチョウは渡り鳥であるサカツラガンが起源だとされています。教授は、遺跡から発掘された若い個体の骨形態や同位体分析などの様々な分析から、7000年前にガン類が飼育されていた可能性を示しました。従来はガチョウの家禽化は2500年前とされていたため、大幅な更新となります。

最後に江田教授は「動物にとって人間は可能性を広げる存在」と述べ、考古鳥類学を通じて、人と動物の関係の歴史の深さと複雑さを示しました。

第7回「静寂と暗闇の環境保全」2024.11.9(土)

先崎理之准教授(地球環境科学研究院)

先崎准教授は生物多様性保全を専門とし、近年は鳥類を中心とした生態系への騒音と光害(ひかりがい)の影響を明らかにする研究を進めています。

騒音の影響はここ20年ほどで関心を集めるようになってきました。先崎准教授は、北海道勇払原野に道路で発生する人工音を再現する「ファントムロード」を設置し、その影響を調査しました。その結果、道路から150m以内で鳥の個体数と種数が減少しただけではなく、バッタの食性が変化することがわかりました。

光害についても先崎准教授は北日本6地点で、どのような高さで飛ぶ、どのような種の鳥が、光害によって引き起こされる旋回行動をするのかという調査を現在進めています。最新の結果では、150m以下の低空で飛ぶ30%ほどの渡り鳥が旋回をすること、曇天時や月が小さいときに旋回する傾向があること等がわかりました。一方でフクロウはこのような状況を利用し、餌の捕獲率を上昇させている可能性があるとのことです。

人間は動物たちに単に負のインパクトを与えるだけではなく、新しい種間関係が与える存在であり、今後、騒音や光害を抑制するための調査と対策が必要だと先崎准教授はまとめました。

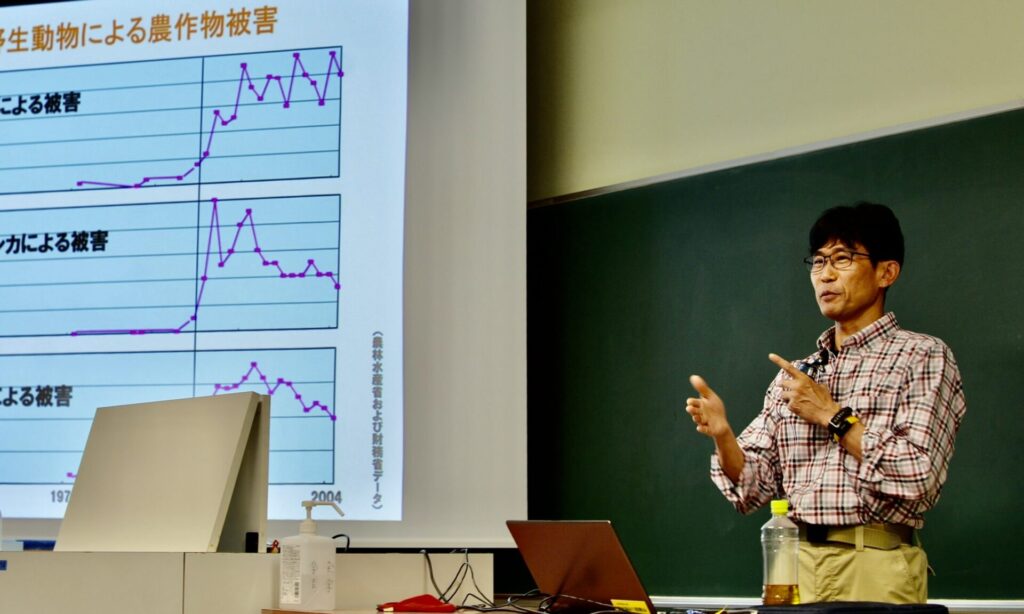

第6回「シカの大地に暮らす私たち」2024.10.26(土)

揚妻直樹教授(北方生物圏フィールド科学センター)

今回の講義のキーワードは【視野を広げてみる】です。北海道ではニホンジカの急増による農林被害や自然生態系の破壊に人びとの耳目が集まっています。シカの急増の原因として、温暖化で冬を越しやすくなったこと、天敵となるオオカミの絶滅、狩猟者の減少などが指摘されています。対して、揚妻直樹教授は「そもそもニホンジカは不自然に増加しているのだろうか」と問いを立てました。狩猟統計や遺伝子解析などの結果から、明治初期における北海道のシカの個体数は今と同程度、さらに遡れば4倍も多かった可能性があり、それが1880年頃に激減し、1970年代までずっと少ないままでした。現在はそこから回復してきたことがわかりました。150年ほど【視野を広げてみる】と、ニホンジカが不自然に増加しているとはいえないことがわかります。

揚妻教授は近年の野生動物の増加の要因の一つとして「産業構造の変化」を挙げます。日本では60年代に工業化が進み、第1次産業就業者の割合が急落します。これに伴い里山や奥山の森林伐採が減少しました。これまで過剰に伐採されていた森林の回復が最近の野生動物の個体数の増加の要因ではないかと、揚妻教授は指摘します。動物だけではなく人間の活動まで【視野を広げてみる】ことで、これまで見えていなかった要因を明らかにする。これこそが研究者が行う仕事だと感じました。

第5回「ヒグマと人間の共存のためにできること」2024.10.12(土)

坪田敏男教授(獣医学研究院)

第5回目となる総合コースでは、北海道の象徴的な存在であるヒグマの現状と共存の課題について、坪田敏男教授が講義をしました。現在、北海道のヒグマの推定頭数は1万頭とされているものの、正確な調査は行われていません。過去には3000頭とされていましたが、1990年の春グマ駆除停止による影響でその数は増加し、市街地への出没や人身被害も増えています。

まず坪田教授は、陸と海をつなぐヒグマの生態系での地位や、妊娠と冬眠といった非常にユニークな特徴について説明しました。そして坪田教授らによる知床ルシャ地区での生態調査、2097個の糞の内容物からの食性分析、ヒグマに取り付けたGPSやカメラによる行動調査などの研究結果を紹介しました。

これらの知見を元に、坪田教授が会長をつとめる「ヒグマの会」はヒグマ管理のグランドデザインを昨年夏に北海道知事に提出しました。また、市民向けに「ヒグマノート」という小冊子も作成しました。坪田教授は、「ヒグマは駆除すべき」「駆除すべきではない」というどちらの声もあることが重要で、そのバランスの中からヒグマとの共存の方法が見えてくるだろう、とお話されました。

第4回「動物福祉から向き合う動物の生と死」2024.10.5(土)

大谷祐紀特任助教(One Healthリサーチセンター)

大谷特任助教は伴侶動物、いわゆるペットの動物福祉(アニマルウェルフェア)について講義をしました。イギリスを含めた欧州では法的に、一部の動物について動物福祉の向上をはかることが定められています。講義では関連する概念である「権利rights」「倫理ethics」「愛護aigo」を整理したうえで、動物福祉は「動物の身体的・精神的状態」であり、動物の利用を否定することなく、快・不快や欲求といった感情・感性を動物にも認めたうえで、よりよい状態をめざす立場、と定義しました。

さらに、動物福祉の基本原則として「5つの自由」が紹介されました。しかし、大谷特任助教は日本とイギリスの猫の飼い方を例として、日本では室内飼いが公的に推奨されている一方、イギリスでは外出を認めることが猫の「正常行動を発現する自由」の観点から重視されていることを調査データから示しました。安楽死についても日英で考え方が異なります。これらの背景にはリスク観や、どのように死や苦しみに向き合うべきか、といった文化的な背景があると指摘し、まだ発展途上の日本の動物福祉については熟議が必要だとまとめました。

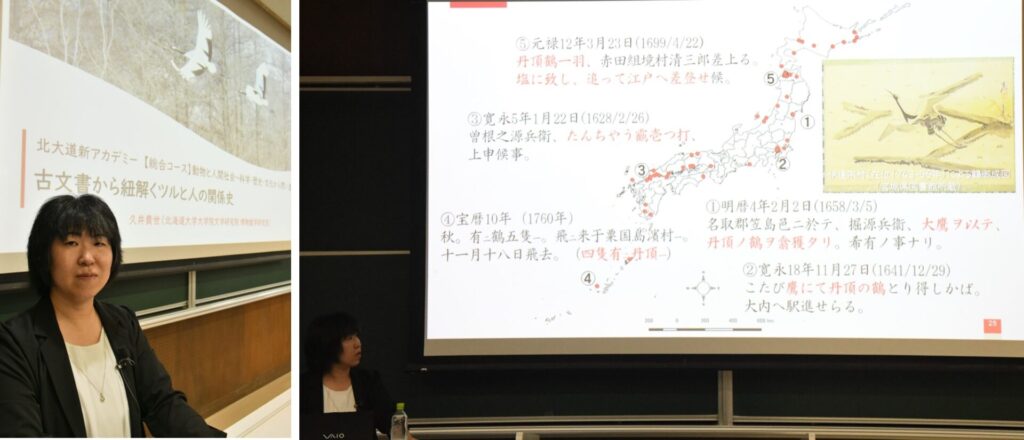

第3回「古文書から紐解くツルと人の関係史」2024.9.28(土)

久井貴世准教授(文学研究院)

久井准教授は、理系と文系を融合した研究を行っています。元々野生動物管理学を学んでいましたが、学生時代に指導教員から北広島でのツルの捕獲に関する明治時代の史料を見せてもらったことがきっかけで、古文書を用いた研究に取り組むようになりました。

講演では、古文書に記載されている「鶴」の名称と現在の種名が一致しないことがある一方で、江戸時代の人々がツルの形態や体色を正確に観察・記録していたことが強調されました。

例えば、「黒鶴」と書かれたツルは現在のクロヅルではなく、ナベヅルであることが確認できます。また、タンチョウは北海道から沖縄まで広く分布していたことや、ツルが食用・飼育用に利用され、贈答品としても珍重されており、資源管理のための保全制度も存在していたことが示されました。

明治時代に激減してしまい、主に道東地域にしか生息していなかったタンチョウですが、近年は道央地域でも再びその姿が見られるようになっています。久井准教授は、人間はツルにとって危険な存在である一方で、ツルが利用できる環境を作る存在でもあるとし、今後私たちはかつての生息地に戻りつつあるタンチョウを特別な存在ではなく当たり前の存在として受け入れていくのが理想ではないか、とまとめました。

なお今回の講演はホームカミングデーの一環として一般公開されました。

第2回「街にすむキツネと人のお話」2024.9.21(土)

池田貴子特任講師(大学院教育推進機構)

池田特任講師は、都市キツネの研究をしながら、キツネが媒介するエキノコックス感染症の問題について、ビジュアルデザインや市民向けイベントという形で積極的に社会とコミュニケーションをしています。まず、池田特任講師は調査データから、札幌市では1990年代からキツネが市街地に出没していることや、トウキビも主要な餌としていることなどを示し、キツネと人間の生活が重なっていることを示しました。

エキノコックス対策としては、駆虫薬を毎月まいてキツネに食べさせる方法もありますが、法規制や予算の問題ですべての市町村で実施されているわけではありません。また、都市ギツネへの餌やり問題もあります。さらにエキノコックスに感染するリスクの見積もりが難しく、対策の重み付け・価値が人によって異なります。このように都市ギツネの問題は科学だけでは解決できない問題だと池田特任講師は整理をしました。そして、「山に帰してあげたい」という声があるが、代々街にすむ都会っ子の都市ギツネに帰る山は無く、都市ギツネにとって人間とはお隣さんである、と講義を締めくくりました。