実施報告:北大道新アカデミー2025後期理系コース(理学研究院)

100年の時をこえて~「なぜ?」をつなぐ理学の継承者たち~

北海道大学理学部は1930年に設立され、現在に至ります。この間、世界のあまねく現象の「なぜ」を追究する理学研究は著しく発展してきました。100年前の出来事や世界的な研究にどのようなものがあり、それを踏まえて現在、どのような研究が進められているのか、その未来は? 6分野の研究者がご紹介します。

第6回「十勝岳~災害・観測の歴史と現在」2025.11.22(土)

青山裕教授(理学研究院 地震火山研究観測センター)

「動かざること山の如し、と言いますが、火山は動きまくります」とお話する青山裕教授は、火山の変動を地球物理学的に解析する火山地震学を専門としています。2025年度後期最終回は、1926年に大規模な泥流災害を引き起こした十勝岳の火山活動と観測の歴史をテーマとして青山教授が講義をしました。

北海道には十勝岳・雌阿寒岳・樽前山・有珠山・駒ケ岳の活火山があり、文書記録が残る19世紀以降だけでも十数回の噴火が確認されています。とくに十勝岳はその間「中規模」とされる噴火を数100年ごとに起こしてきました。

十勝岳の災害史で最も知られるのが1926年5月24日の噴火です。岩石や灰などの噴出物は1.5kmほどしか飛ばなかったものの、山体崩壊が融雪や表土・樹木を巻き込んで二次泥流が発生しました。その体積は崩壊物の300倍に膨れ上がり、富良野にまで達して144名が犠牲となりました。その後も十勝岳は1962年6月と1988年12月に噴火しています。

観測体制については、1950年代の温度測定や地震波観測から始まり、1990年代後半から人工衛星による高精度な位置測位が活用されています。これにより2006-17年にかけて62火口近傍の前十勝が西へ50cm動き、30cm隆起したことが確認されました。これは地下のガス経路の閉塞によって圧力が高まり、山体が膨張した可能性が示されています。このようなガスは岩石を変質させ、噴火や地震の際に山体崩壊につながりやすくなる可能性もあると指摘しました。

青山教授はテクノロジーの進歩で観測データは増えているが、十勝岳では観測施設の展開が十分ではないと強調しました。そして次の100年に備えるには人材育成が不可欠と述べ、継続的な火山観測の重要性を訴えました。

第5回「次世紀に向けた物質・エネルギー変換」2025.11.8(土)

村越敬教授(理学研究院 化学部門)

第5回は、物理化学・電気化学を専門とする村越敬教授が、化学反応を「エネルギーの出入りを伴う物質変換」として捉える視点から講義をしました。村越教授は、家庭1日分のエネルギー消費等を事例に出しながら、現代社会が膨大なエネルギーを消費している現状を示しました。そして、いかに反応の原理を理解し、効率的な化学反応とエネルギー変換を実現するかが課題だと指摘しました。

講義の中心となったのは、水を水素と酸素に分解する電気分解反応です。再生可能エネルギーで得られた水素と酸素の化学エネルギーは、燃料電池反応によって電気エネルギーに変換され利用可能となります。これらは単純に見えますが、実際には不純物の影響や分子の形の変化など、多数の要因が反応効率に関わる複雑な現象です。

複雑で困難な化学反応の制御を達成した歴史的な例として紹介されたハーバー・ボッシュ法は、安定な窒素分子からアンモニアを合成する画期的手法であり、肥料生産を通じて人口増加を支えた一方、戦争と火薬生産とも結びついたことが語られました。この事例は、化学が社会・環境に及ぼす大きな影響を示しています。

近年の研究として、電場や真空ゆらぎ等の分子を取り巻く場の状態を制御することにより、反応経路の分岐点を操作する試みが紹介されました。これは水電解の効率改善だけでなく、二酸化炭素還元や窒素固定など、多様な物質変換技術につながる可能性をもつとされています。

講義の終盤では、太陽光と風力といった再生可能エネルギーを用いたグリーン水素製造プロジェクトにも触れ、人類が直面するエネルギー転換期の中で、化学が再び重要な役割を担うことを強調しました。村越教授は「これからの100年の科学の進展はさらに速くなり、その先は誰にもわからないが、理学は現象の探究と知識の蓄積。人類は、自ら湧き出る興味に基づき得られた蓄積を共有し、この世界を理解しようとし続けてきた。これからもそれは続く」と述べて講義を締めくくりました。

第4回「現代数学とはなにか ~自然科学からの自立と協調~」2025.11.1(土)

井ノ口順一教授(理学研究院 数学部門)

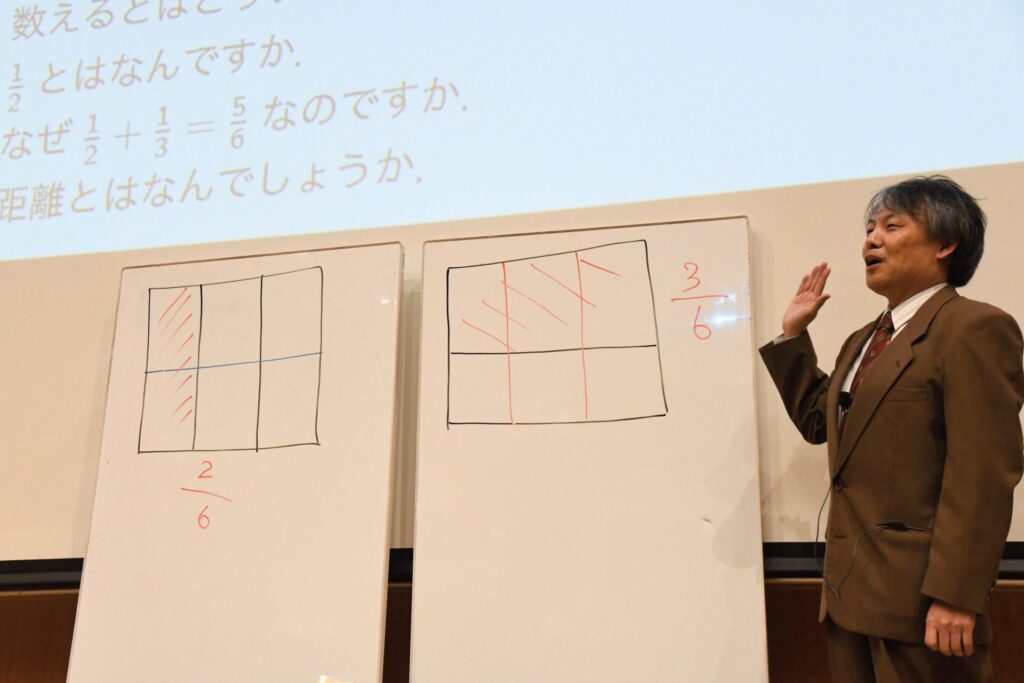

第4回のテーマは現代数学です。井ノ口教授は冒頭、「数学の話は写真や動画もなく、難しくて眠くなるかもしれません。でもあえて難しい話をします」と笑いを交えつつ講義を始めました。まず提示されたのは「直線とは何か」「1/2+1/3がなぜ5/6になるのか」といった、一見当たり前に思える問いです。こうした前提を徹底的に問い直し、曖昧さを排除していくのが現代数学であると説明しました。

19世紀末のカントールによる無限集合論は「数えるとは何か」という根源的な問題を提示し、1930年代にはブルバキと名乗る数学者集団が、集合に代数・順序・位相といった「構造」を与えて扱う枠組みを整えました。これらが数学をより厳密な論理体系へと転換させ、数学を自然科学から自立した存在であると位置づける契機となりました。そしてこの考え方は哲学や心理学とも影響しあい、構造主義をうみました。

一方で数学は、常に物理学と影響し合ってきました。素粒子物理学における対称性の数学、一般相対論におけるリーマン幾何など、しばしば数学が物理に先行して理論的な枠を用意していた歴史が紹介されました。また近年は、工業製品の意匠設計を一例とする産業数理も活発になり、新たな協働領域が広がっています。

最後に井ノ口教授は、「数学の応用分野はますます広がり、物理との境界は曖昧になってきている。先に何があるのかわからない。それでも進んでいくというのが数学です」と数学の自立性を語りました。講義は数学という抽象的な話題ながら、紙を折る実演や参加者への問いかけを交えて進められ、終始活気のある時間となりました。

第3回「動物の誕生 〜受精で始まる形づくり〜」2025.10.25(土)

小谷友也准教授(理学研究院 生物学部門)

第3回は、小谷友也准教授が脊椎動物の形づくりをテーマに講義を行いました。一般的な細胞の大きさは約10μmしかありませんが、ヒトの卵は約100μm、カエルでは約1mm、鳥では数cmにもなります。このように、卵は単一の細胞としてはきわめて大きい一方、単純な球状をしています。しかしその卵が精子と出会い、細胞分裂と形態形成を経て複雑な動物の形になっていきます。小谷准教授はこのような現象に興味を持ったきっかけとして、高校時代に読んだSF小説『ジュラシック・パーク』の影響に触れました。

講義では、1924年にドイツのハンス・シュペーマンがイモリの胚で発見した「オーガナイザー(形成体)」について紹介されました。これは周囲の細胞に働きかけ、体の基本構造の形成を誘導する組織であり、1935年にノーベル賞も受賞しました。この分子機構は約70年後の1992年に同定されました。

さらに小谷准教授は、ゼブラフィッシュやマウスを用いた現代の研究を紹介し、卵には1万種類以上のmRNAが蓄えられており、受精直後の形づくりを制御していることを解説しました。mRNAが働かなくなるとどうなるのか? mRNAはなぜ適切なタイミングでタンパク質に翻訳されるのか? これらを解明するための実験とその成果を紹介しつつ、講義の最後には、研究の進展は早いもののなお多くの謎が残されており、その解明に貢献したいとお話されました。

第2回「大陸はなぜ動くのか ~実験室から地球内部を探る~」2025.10.11(土)

篠崎彩子准教授(理学研究院 地球惑星科学部門)

篠崎准教授はまず、1910年代にウェゲナーが唱えた大陸移動説から話を始めました。当時は観察に基づく仮説でしたが、1950年代の海洋地質学の進展を経て、1960年代後半にプレートテクトニクスとして確立し、大陸と海洋のプレートが動き、中央海嶺やヒマラヤ山脈を生み出す地球の動的な姿が明らかになったと説明しました。

続いて、地球内部を探る三つの方法「分析する・観測する・再現する」を紹介しました。篠崎准教授はこのうち「再現」を専門とし、「ダイヤモンドアンビルセル」と呼ばれる装置を用いて、微小な試料をダイヤモンドで挟み数百万気圧の圧力をかけ、レーザーを当てることで地球中心核に匹敵する5000度360万気圧という高温高圧の環境を再現しています。これにより地球内部で起こる鉱物の変化や結晶構造をその場で観察できると述べました。

また、1990年代以降に注目されているプリュームテクトニクスにも触れ、沈み込んだプレートがマントル深部へ沈降し(コールドプリューム)、それによって深部から上昇する熱い物質(ホットプリューム)が、火山活動、大陸分裂の引き金となることを解説しました。

さらにプレートの沈み込みによって水や炭素が地球内部を循環し、一部のマントル由来のダイヤモンドには生命由来の炭素がとして取り込まれる可能性にも触れました。生命の存在が地球の物質循環そのものに影響を与えているという指摘に、参加者は深い関心を寄せていました。

第1回「アインシュタインの相対性理論とその量子化への挑戦」2025.9.20(土)

鈴木久男教授(理学研究院 物理学部門)

初回は理論物理学を専門とする鈴木久男教授が講義を行いました。

19世紀末、自然現象はそれまでの物理学でほぼ説明し尽くされたと考えられていましたが、光速度をめぐる矛盾などが残されていました。アインシュタインはこれに挑み、1905年に特殊相対性理論を提唱しました。鈴木教授はこれを説明するために、走るバスの前後方向に雷が落ちる例や、宇宙ステーションから光を出して超遠方での反射を受け取る思考実験などの例をアニメーションで示しながら、同時性の破れ、時間の遅れ、長さの短縮といった直感に反する現象を紹介しました。そしてさらにアインシュタインは1915年の一般相対性理論で惑星軌道のずれや重力による光の曲がりを説明できる理論をたて、20世紀物理学の地平を開いたことを示しました。

続いて光電効果を端緒とする量子仮説(エネルギーなどの物理量が連続的な値ではなく、飛び飛びの値をとること)を経て、約100年前の1920年代半ばに生まれた量子力学が取り上げられました。ハイゼンベルグやシュレディンガーの理論、さらにディラックの相対論的量子力学、朝永振一郎らが切り開いた量子電磁気学へと発展する過程が解説され、「現象を説明するために量子力学の理論が作られ、初期の量子力学の理論に修正が加わることで量子力学が進展してきた」「それがわかりにくい理由でもある」とお話されました。

現在も重力を量子論で説明する統一的理論の構築は未完成で、鈴木教授も紐理論での解明に挑戦しています。宇宙の構成要素の95%を占める暗黒物質や暗黒エネルギーは現在でも謎のままであり、鈴木教授は「100年経っても人類はまだ分からないことだらけ」と語りました。講義の所々ではテレビ出演の余談も交えるなどして笑いも起こり、最後には「重力で光が曲がるとはどういうことか」「わからないことがわかった」「電子とは何か」といった質問が相次ぎ、活発な雰囲気の中で締めくくられました。